Arts visuels

du

- 2024 -

22

mars

- 2024 -

au

- 2024 -

26

mai

- 2024 -

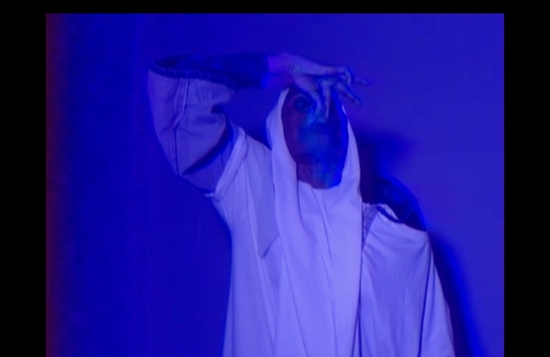

Gaëlle Choisne : entre redéfinition et liberté artistique, une exploration sans limites

« Se définir, se redéfinir, sans se préoccuper du regard des autres » tels sont les mots évocateurs de Gaëlle Choisne, artiste française et lauréate du prix Aware 2021. Dans une récente interview, elle nous plonge dans ses inspirations et processus de création.

Actuellement en exposition jusqu'au 26 mai au Netwerk Aalst, dans le cadre de l'exposition collaborative "Ritual in Transfigured Time", ses œuvres offrent une perspective profonde sur la surexploitation de la nature, des ressources, et des vestiges de l'histoire coloniale, avec une approche à la fois politique et culturelle.

En tant qu'artiste, comment définissez-vous votre pratique et votre identité artistique ?

Je suis une artiste multi casquette. Je pense qu’artiste plasticienne, c'est assez vague, c'est pas mal. Ma pratique évolue constamment en fonction des projets, ce qui me permet de me redéfinir en permanence. Initialement axé sur la sculpture, mon travail s'entremêle souvent avec l'imagerie, la vidéo et d'autres formats visuels. Je pense justement que c'est une des questions assez centrales dans ma pratique.

On a trop tendance à mettre les artistes ou les gens dans des cases. Moi, j'aime bien ne pas me redéfinir en permanence et avoir la liberté d'être ce que je veux quand j'ai envie. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je chante. Même si ce n'est pas toujours parfait, ce qui m'intéresse, c'est de montrer aussi qu'on peut se définir, se redéfinir, sans se préoccuper du regard des autres. J’aimerais donner aux autres l'envie de s'approprier cette liberté, de se définir comme ils en ont envie.

Parlons de votre projet "Temple of Love". Comment ce projet collaboratif évolue-t-il depuis sa création en 2018 ?

Tout comme moi, “Temple of Love” se redéfinit à chaque fois comme un organisme vivant qui évolue. Il est né en 2018 à Bétonsalon. Roland Barthes est le prétexte premier initial avec son livre "Fragments d'un discours amoureux". A chaque nouvelle invitation, j’ouvre le livre de manière chronologique, et prends le chapitre suivant. J'en crée une traduction plus personnelle et plus collective de cette relation à l'amour. Je le retraduis dans un contexte plus politique, social et engagé. Je ne crois pas vraiment aux coïncidences, mais ça dit toujours quelque chose des lieux et des espaces, il y a toujours une forme de croisement, d'alignement qui se fait entre le chapitre, le lieu, et le projet que je vais mener.

L’amour comme réponse politique est au centre de ce projet. Il s'agit d’inclure cette émotion dans notre quotidien, dans notre terminologie et de lui laisser une place dans tous les aspects de notre existence, au-delà du domaine privé et intime.

Après avoir fait beaucoup de films documentaires sur Haïti, sur les violences, sur la décolonisation, sur la colonisation, sur les espaces d'oppression et de ségrégation, ce projet est pour moi une manière de faire une pause, de ne pas toujours être dans cet espace de critique ou d'éducation, de pédagogie.

Pourriez-vous nous décrire votre œuvre "La larme arc-en-ciel" et son concept d'activation par le public ?

"La larme arc-en-ciel" est une sculpture qui s'apparente à un podium et qui s'inspire autant du mobilier urbain que de l'architecture, du design. Conçue pour être activée par le public, cette œuvre invite les gens à s'asseoir ou à monter dessus : le spectateur devient lui-même une partie de l'exposition.

Il y a beaucoup de sens dans cette exposition liée au corps, liée à la danse. Elle interroge la notion de collectif et d'individuel, présentant un podium constitué de plein de petits podiums qui s'assemblent, qui pourraient finalement se lire séparément.

L'activation de cette œuvre vise à créer une expérience où chacun est gagnant. Il n'y a pas de podium, il n’y en a pas un qui gagne, on est tous dans une unité. Les sons et la vidéo qui vont avec cette sculpture sont comme une sorte de portail énergétique, un troisième monde qui s'ouvre.

J’ai compris que vous suiviez beaucoup vos émotions, vos rencontres. Comment dans votre parcours artistique arrivez-vous à cette première représentation de Aura ?

C’est le fruit d’une maturité. Ça vient à point. J'en arrive à cette maturité artistique où finalement je collabore avec d'autres artistes et j'ose encore davantage. Je grandis.

Cette dimension spirituelle grandit aussi dans la pratique, notamment à travers la réflexion sur la création de nos propres temples et la façon dont nous nourrissons nos vies au quotidien.

La plaque de laiton gravée qui la compose présente des dessins que je considère comme des talismans, une écriture du mouvement galactique. C’est une sorte de soin et de libération, tant pour ceux qui les observent que pour ceux qui les écoutent. C’est une manière de conjurer le sort qui a été fait contre les sorcières, conjurer le sort qui a été fait contre les personnes noires. Ce sont des dessins qui sont de plus en plus présents dans ma pratique. Je joue avec le mouvement, le physique, la vibration de la plaque et finalement les fréquences vibratoires même de ces dessins.

On a fait une semaine de création avec Kettly Noël et Daniele Morelli. Kettly, je l’ai rencontré il y a un an en Martinique. Elle vit à Paris maintenant et elle a une fondation à Bamako. Et Daniele Morelli, c’est un guitariste italien qui vit à Mexico City. J'ai réussi à les réunir pour une semaine de création où on a tout fait, tout improvisé. On n'a pas écrit en amont, rien. On avait toujours cette même énergie de ce trio alors qu'on ne se connaissait pas avant. C'était assez magique.

C’était la première fois que je chantais. J’utilisais un langage de lumière, c'est un langage de soin qui parle à l'âme. Ça fait une petite dizaine d’années que je le parle. On est plusieurs dans le monde à la parler. On appelle ça « Glossolalie » ou « Parler en langue ». Ça me vient en canalisation, spontanément. Je ne sais pas l'écrire. C’est une langue qui serait parlée sans qu'elle soit apprise, sans référent.

Vous avez reçu le prix Aware en 2021. Est-ce que certaines femmes étaient importantes dans votre parcours ? Quel impact cela a-t-il eu sur votre carrière en tant qu'artiste femme ?

Il y a surtout une figure. Une femme que je n'ai pas rencontrée de son vivant parce qu'elle est décédée vraiment très rapidement après que j'ai tenté de la joindre. C’était une artiste cubaine qui s'appelait Hessie et qui vivait en France depuis 20 ans.

Pendant l’exposition de Mohamed Bourouissa au Musée d'art moderne de la Ville de Paris, j'avais été invitée à parler d'un héritage artistique que j'avais envie de mettre en avant. Je voulais la mettre en avant, qu'elle soit cette figure d'héritage. C'était une artiste qui faisait de la couture. Elle était conceptuelle et minimale, avec des gestes de couture et du fil très beau, très fin.

Je m'étais rendu compte qu'elle avait fait une exposition au Musée d'art moderne de la Ville de Paris en 1973. J’ai alors demandé les documents d'archives, mais il ne restait seulement que deux pages A4. Aucune photo. Ils n'ont acheté aucune œuvre. Il y avait juste un petit livret qu'un auteur ou une autrice avait écrit. Il ne restait que ce texte qui parlait d'elle. Et là, je me suis rendu compte à quel point c'était violent.

En tout cas, c'est une figure qui me suit. Elle avait inventé un mouvement qui s'appelle le “Survival Act”. À l'époque, je me suis auto-proclamée comme membre de ce mouvement. C'est un exemple d'une figure délaissée qui a finalement eu une visibilité quand elle avait 80 ans. On voit aussi ce storytelling de réanimer des femmes qui ont été complètement délaissées, qu’on rattrape juste avant qu'avant qu'elles ne soient complètement oubliées ou dans les oubliettes. C’est assez excitant pour les galeries et le marché de l'art.

Mais pour revenir au prix Aware, je trouve qu’il m'a aidé. C’est un super tremplin, ça donne lieu à une bourse et une exposition qui a lieu en ce moment et jusqu’au 30 juin à l'espace Croisé de Roubaix.

Vous avez travaillé dans l'atelier de Michel François. Quel lien entretenez-vous avec la scène artistique belge ?

Grâce à Michel, j'ai rencontré un réseau d'artistes belges avec qui je suis restée en contact.

Quand j'étais étudiante et que j'ai fait ce stage avec Michel François, j'aimais beaucoup la légèreté avec laquelle les artistes belges abordaient l'art. J'aimais beaucoup cette façon de dédramatiser, désacraliser, là où la formation française est plutôt très institutionnelle.

Personnellement, je me sers de l'art pour dire des choses que j'ai envie de dire. Des choses qui sont liées à mon expérience personnelle, à ma vie personnelle, à ma double culture. C’est presque une forme d’auto-anthropologie.

J'ai grandi en France où je manquais de la culture haïtienne de ma mère. On parle très peu de l'absence. L'absence d'une partie de mes origines a eu des répercussions à long terme : les conséquences de l'intégration et de la colonisation. Mais donc cette dualité m'a amenée à explorer des thématiques profondes avec quand même de la légèreté, de l’amour, de l’humour et une touche de politique.